Hace unos días la Organización Mundial para la Salud dijo que no sabía porque Covid 19 explota en algunos sitios como en España.

No estoy en mi mejor momento de escribir, me cuesta mucho, pero al leerlo me vinieron a mi mente algunas ideas que voy a intentar plasmar. Gracias a mi amigo Fernando que ha hecho de editor corrigiendo el artículo y dejándolo tal y como sigue.

En España se están produciendo brotes con mayor crudeza en lugares donde las condiciones de vida de las personas son peores. En barrios de Madrid y poblaciones “dormitorio” con un menor nivel de vida ocupados por personas que trabajan en la construcción, sector servicios y otros trabajos con mucha carga manual. También en zonas agrícolas como la huerta de Navarra, de Lleida o de La Mancha.. Estos trabajos requieren la presencia física de las personas, y no pueden ser realizados en modalidad de teletrabajo.

En España la economía sumergida es del 24,6%. Eso supone que la cuarta parte si no trabaja no come. Estas personas no pueden “permitirse el lujo” de no trabajar, con o sin COVID. En Vallecas estos días se convocaban a 1.600 personas para hacer las pruebas serológicas y solo se presentaban a las mismas en torno a 300 o 400 personas. ¿Se han preguntado por qué no asisten a las pruebas?

Ademas de la economía sumergida en muchos trabajos de menor cualificación que tienen un contrato con un bajo salario que para poder ganar un salario suficiente tienen objetivos de producción, más horas, etc. Como en el caso anterior estás personas para poder tener un salario decente no pueden permitirse el “lujo” de no ir al trabajo.

Las zonas rurales que han sido confinadas, como Bolaños de Calatrava, necesitan gran cantidad de mano de obra para la recogida de los productos agrícolas. Las personas que realizan ese trabajo son contratadas los días que la campaña, y vuelve a darse la situación de que si no trabajan no comen. Estas personas suelen vivir en condiciones malas de espacio y salubridad.

Los barrios más castigados son los más pobres, con peores condiciones de vida. Los pisos de esos barrios son los más baratos dentro de la ciudad, pisos pequeños de 40 metros cuadrados o menos, donde viven seis o más personas. En esas condiciones no hay espacio para aislamientos, teletrabajo. Estos barrios con alta densidad de población tienen unos servicios sanitarios normalmente saturados. No hay desarrollo de políticas públicas que atajen estas deficiencias.

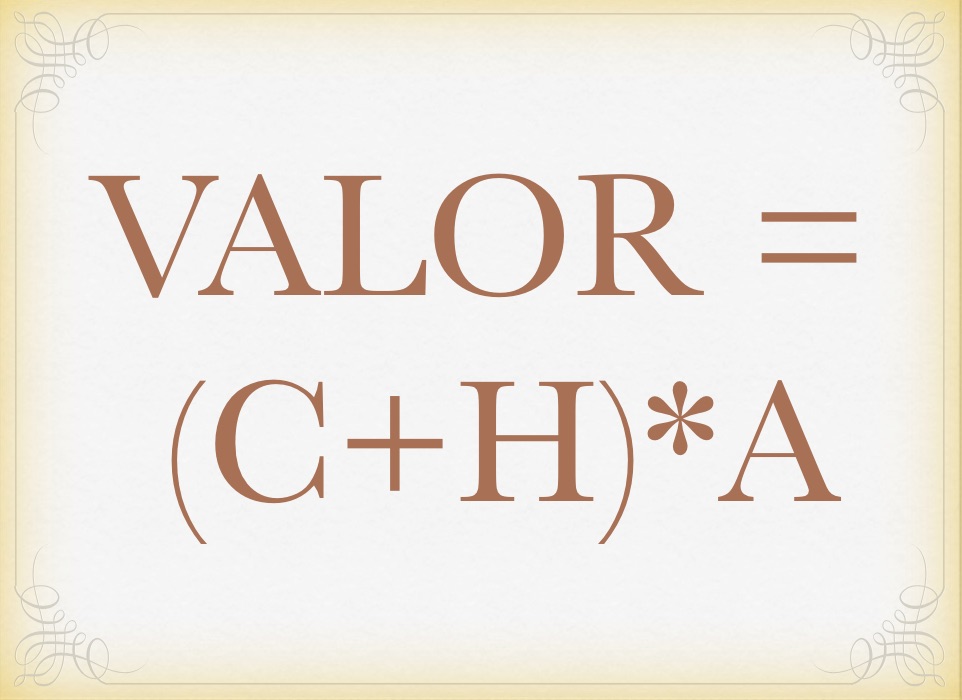

La Economía española está basada en el sector servicios, habiendo desmantelado en buena parte el sector industrial (merced a la entrada en la Unión Europea donde a cambio de los fondos estructurales se desmanteló buena parte —ya lo fabrica Alemania para todos —). Los Servicios que más producimos son los de poco valor añadido por unidad producida, es decir sector servicios de baja cualificación, atención a las personas, etc., y en menor medida Asesoramiento y consultoría. Para producir esos servicios mayoritarios es necesaria la presencia física de las personas en el puesto de trabajo.

En resumen:

- Si no se invierte en corregir el origen que lo provoca no es de extrañar que no se sepan los motivos por los que España es diferente y el COVID campa a sus anchas. Y es que el origen son las desigualdades, los salarios bajos y la pobreza.

- Si no se comprende que un altísimo porcentaje de la población si no trabaja no come, y que por mucho que los Erte hayan podido paliar alguna situaciones, hay trabajos donde no les alcanzan sus beneficios, no se podrá atacar la transmisión comunitaria.

- Si no se igualan los servicios públicos accesibles por los ciudadanos per capita, incrementando la sanidad y servicios sociales en las poblaciones su barrios más deprimidos no se detendrá la transmisión comunitaria, de las personas que mantienen los trabajos que los españoles «señoritos» no quieren.

- Si las políticas de ayuda se centran en los barrios y pueblos más deprimidos, en lugar de mover la población mezclando las zonas ricas y pobres, el movimiento de personas de un lado a otro es necesario y no se darán las condiciones para que no se corte la transmisión comunitaria. Y me explico, a que no han visto edificios de alquiler social público en El Barrio de Salamanca, ahora si lo encontrarán en Vallecas donde más de 1800 viviendas van a entrar en funcionamiento , es decir unas 6000 personas entrarán a vivir con condiciones bajas económicas y sociales, y por supuesto sin reforzar los servicios públicos para su atención, con los mismos centros de salud, hospitales y sociales.

- Si no hay políticas de desarrollo en los barrios y poblaciones tendentes a atajar las diferencias económicas entre el norte y el sur, las desigualdades harán de transmisor del COVID cual pólvora. Y eso tiene que suponer reequilibrios entre los barrios ricos y pobres (ídem para ciudades).

- Si no se cambia la economía no avanzaremos. El desarrollo de la economía hacia productos de mayor valor añadido y tecnológico es imprescindible, mientras tengamos una economía basada en el sol y la pandereta seguiremos en aquello de Spain is different.

Si a todo esto le sumamos el desconcierto político, la falta de iniciativas para incrementar la medicina más cercana al ciudadano, que la atención primaria “no se sabe si está o si se la espera”, que los rastreadores no están, pero que si estuvieran la gente tampoco va a decir amablemente con quien estuvo, y que en lugar de remar conjuntamente desde la política se esgrimen argumentos contrarios cuál espada desnuda al viento si eso puede dar un puñado de votos o quitárselos al contrario, por fin lograremos ser de los países mejores en algo: en enfermos y fallecidos por el COVID y eso que el número oficial es inferior al real, y en una crisis económica en España sin paragón.

Quizás lo único diferente son estas ideas.