[Colaboración de Eulogio Carretero Bordallo]

(CRÓNICA DE LOS AÑOS 60)

En mi pueblo, que recuerde, no hubo nunca un lugar de encuentro y divertimento para los jóvenes. Recuerdo un cine cuando yo era pequeño: “El Cine Delicias”, que daba sus funciones los domingos por la tarde. Pero que éste también dejó de existir siendo todavía pequeño.

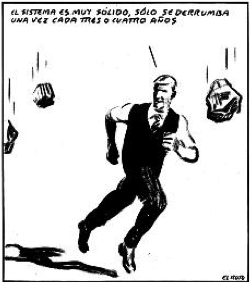

Después no hubo nada, nada, en mucho tiempo. Y el pueblo se fue haciendo cada vez más desierto, más vacío. Se fueron deshabitando las casas, las calles, las plazas… La maquinaria se puso en marcha y todo lo fue roturando, arroyando y demoliendo, poseyendo y desplazando, cambiando orígenes y costumbres. Los campos se fueron abandonando y la gente se fue yendo a otros lugares y otras ciudades. Todo fue sucediendo lentamente, muy lentamente en el tiempo, apenas sin darte cuenta. Eran los años 60.

Yo recuerdo haber visto algunas películas en el Cine Delicias, no muchas y siempre desde la parte de arriba: “el gallinero”. Lugar destinado para los más jóvenes y alborotadores. Ponían la cartelera dos o tres días antes del domingo, donde se representaban algunas escenas de la película con los actores que trabajaban. “Esta tiene que ser buena”, decíamos ilusionados y animándonos para la función. En su mayoría eran siempre películas del oeste, de John Wayne y de Cantinflas. En realidad eran las que más nos gustaban, en donde siempre terminaba ganando “el bueno” y casándose con la más guapa… Así eran aquellas películas de entonces. Y que hoy por hoy, no han cambiado en tanto. La gente terminábamos aplaudiendo al final. Su “The End”, en letras grandes, ocupando toda la pantalla.

A veces nos cortaban algunas escenas de la película y protestábamos, silbábamos y alborotábamos desde nuestras bancadas de madera. Eran escenas “indecentes” decían, y no aptas para menores. Con lo cual casi siempre nos quedábamos sin ver el final. El beso no apto e indecente de los protagonistas. Eran tiempos aquellos de represión y cinismo, en que cualquiera se creía con derecho a recortar y a censurar.

Estas normalmente iban acompañadas de un No-Do. En donde casi siempre se repetían las mismas imágenes todos los domingos. Eran noticias o reportajes en blanco y negro, de actualidad, y en donde siempre solía salir Franco en una de sus representaciones o actividades de caza, pesca o familiares… Con su original música del No-Do. La gente solía aplaudir al final, por norma. ¿Porque terminaba o porque empezaba la película? That is the question. Nunca lo supe.

En casa, recuerdo, teníamos también una radio sobre una repisa en la cocina. Yo no alcanzaba a ella, mi padre solía encenderla para escuchar algún noticiario durante las comidas: “El Parte”, solía llamarle. “Radio Nacional de España…” la única que se escuchaba algo mejor, que finalmente terminaba yéndose la emisora, haciendo ruido y apagándola.

Estas y así fueron, aquellas primeras imágenes y sonidos que me llegaron y que recuerdo aún de entonces, en aquel pueblito pequeño y deshabitándose de la Mancha. Después, como he dicho, cerraron el cine y no hubo nada, nada en mucho tiempo. Este periodo lo recuerdo como una gran ceguera… hasta llegar la televisión.

Pero en donde a pesar, supimos sobrevivir a la infancia, creando nuestras propias fantasías y nuestros propios personajes. Recuerdo circulaban, por entonces, algunos tebeos de: “El Capitán Trueno, El Jabato, Mortadelo, Zipi y Zape…” Estos fueron nuestros héroes de papel durante mucho tiempo. Y álbumes de cromos que coleccionábamos. Eran de El Cid, de la película con Charlton Geston y Sofía Loren en el papel de Jimena, y que salían en las tabletas del chocolate.

Estas y así fueron nuestras diversiones de pequeños. Todo dependía de un tebeo o un cromo, sin olvidar nuestros pequeños juegos de canicas, aros y peonzas. ¡Qué malo era yo tirando la peonza con la diestra. Con la zurda se me daba algo mejor, pero no tanto, perdía todas las chapas y los cromos!

Después llegó el gran invento de la TV, toda en blanco y negro. Con sus anuncios, sus películas y sus festivales de Eurovisión. Con personajes como Raphael, Julio Iglesias, Karina… Y se empezaron a escuchar músicas y grupos con sus canciones del verano. Eran Los Brincos, Los Bravos, Los Pekeniques, Mocedades… Y los grandes revolucionarios de la época, Los Beatles, cantando en inglés, que no sabíamos lo que decían, pero que nos gustaba escuchar su Yellow Submarine o su Yesterday.

Con aquellas canciones y aquellos Hippies extravagantes de pelo largo y pantalón campana, empezamos a ver y a despertar de aquella letanía en otra época. Por primera vez los americanos habían logrado poner los pies en la luna, (o al menos eso vimos por televisión). El Cordobés había saltado a los ruedos, y Pelé era el mejor jugador del mundo… Empezamos a comprender que había otras naciones, otros idiomas y otras culturas, y que no nos importaría imitar o copiar su aspecto e indumentaria con tal de parecernos y ser como ellos, incluso de aprender su idioma con tal de saber lo que decían aquellas canciones.

Eran discos de vinilo, que seleccionábamos en las máquinas del bar, echando unas monedas para poder escucharlos. Y que poco después terminamos poniendo directamente en el tocadiscos de casa o en aquellos guateques que hacíamos los días de fiesta en casa de los amigos. Después llegarían Joan Manuel Serrat con su Mediterráneo y sus poetas. Y Raimon y Paco Ibáñez con la canción protesta. Y los legendarios Bob Dylan, Joan Baez, el Blues y algunos clásicos, pero esto es otro tema.

Como decía, en nuestro pueblo no hubo nunca un lugar de encuentro y acercamiento entre los jóvenes. Al contrario, recuerdo ese gran distanciamiento, esa división entre sexos y clases sociales impartidos incluso en el colegio. Supongo que como en todas partes por aquel entonces, pero que en un pueblo pequeño como era Granátula la situación era mucho más extrema y acuciante. Triste y lamentable. Era la mentalidad de un pueblo o de una nación que había salido de una Guerra Civil y donde aún prevalecían las clases y los bandos: ricos o pobres, Rojos o Nacionales… (Y que hoy por hoy lamentablemente no ha cambiado en tanto).

Los bares y tabernas eran lugar de los mayores, encuentro de labradores y jornaleros después de la jornada de trabajo. En la plaza estaba el Casino de Miguelito, con un águila grande sobre el mostrador, las alas abiertas… El bar de Ambrosio ¡El Zorro!… Como cruzando sigiloso y astuto delante de todos nosotros, la cola erizada, bosquejando una tenue sonrisa enseñando los dientes, disecado sobre el televisor… Recuerdo las limonadas, las calabazas de cerveza con limón y algún otro añadido, dependiendo de la edad o del bolsillo. ¡Las mesas en la calle, los amigos los días de verano bajo un cielo de estrellas. El bar de León, el de Natalio…! Todos ellos fueron desapareciendo. La iglesia era lugar de beatos, generalmente mujeres con sus lutos enzarzadas en sus misas y sus rezos.

Yo recuerdo las tardes de sol y de domingo en invierno. Subir a los cerros era nuestro único divertimento, nuestro escape y lugar de encuentro. Nos conocíamos todas las peñas y lugares: La Cueva la Encantá, La Silla la Reina, Donde aró Cristo… Eran lugares conocidos por todos, nombres que habíamos ido aprendiendo generación tras generación. Los más atrevidos llegaban hasta el Molino de Viento, allá en la loma de otro cerro cercano. Allá se encontraba su ruina, con la piedra de molar redonda y partida por su mitad en el suelo. Desde aquí podías contemplar el pueblo: un cúmulo pequeño de casas, aplanadas en el paisaje. Alrededor todo era campo, campo verde, campo labrado a lo lejos… hasta llegar a las montañas azuladas y el cielo… Amplio, claro, inmenso sobre nosotros.

Divisabas la torre de la iglesia en el centro, las callejuelas, una maraña de casas y tejados en torno. Las escuelas, el cementerio, e incluso a lo lejos, tras buscar un momento desorientado, llegabas a divisar la ermita. El camino que conduce a ella, serpenteando, perderse y reaparecer, y en algún punto de su recorrido, entre viñedos y olivares resurgir el efímero platear del río. Era distraído, reconfortante, te podías quedar toda la tarde localizando lugares, pelando pipas, cacahueses, castañas… hasta caer la luz. Desdibujarse el paisaje.

¡Recuerdo de pequeño los campos floridos, los trigales verdes, los sembrados, las viñas ensarmentadas, los olivares… El paisaje enardecido y yo, con mi bicicleta pedaleando… ¡Qué grandeza de espacios, de colores, aromas y sensaciones… por los caminos. ¡Cuánta juventud. Cuánta vida. Cuánta alegría!!!

Recuerdo las tardes de sol y de recreo jugando al fútbol, el Cementerio Viejo, la Pedrera, las Eras, donde se trillaba y se aventaban las parvas en el estío. ¿Dónde fue todo aquello? ¡Cómo ha cambiado todo esto en tan corto tiempo! Cómo se ha desmoronado y destruido la memoria.

Qué armonioso y original me parecía el pueblo en otro tiempo, con sus eras en torno, empedradas. Qué buen parque se habría constituido. Hoy las casetas de la maquinaria han invadido y despropiado el terreno, borrando los vestigios de una costumbre pasada. Qué difícil es recordar todo esto como era. Qué difícil es recuperar todo esto como fue. Qué difícil es dar marcha atrás en el tiempo y volver… a poblarlo y reconstruirlo de nuevo. Como se pierde o no se sabe apreciar su verdadero encanto. ¡Cómo se puede destruir la memoria!

¿Dónde queda el recuerdo donde construir la infancia perdida? Qué diferente se ve después de los años, desde arriba y desde lejos, el pueblo. Es como un sueño. Basta solo cerrar los ojos… ¿Será esto la nostalgia, mirar al fondo de las cosas y no encontrar nada?

Otros seguían el curso del arroyo, por donde antes una senda llegaba hasta el pueblo cercano de Valenzuela. Una senda que se ha perdido, como se han perdido otras sendas, otros caminos y otras veredas. ¡Estos cerros de Búhos, zorros y conejos. De tomillos, esparragueras, y aulagas!… Otra meta a alcanzar era el cerro de los siete lugares, de formación volcánica, el punto más elevado de este entorno. Los días claros podían divisarse los pueblos de Valenzuela, Almagro, Bolaños, El Moral, Calzada, Aldea del Rey y Granátula. A la puesta de sol y con las primeras luces, era cuando mejor se localizaban estos poblados, y cuanto mas tarde incluso se apreciaban los resplandores de otras poblaciones más lejanas.

Allá y en torno a estos cerros y estos lugares, se nos fueron pasando las tardes de domingo y de infancia. Se nos fueron yendo del nido de las manos las alondras y los vencejos. Marcharse del lugar donde has nacido supone seguir habitando los santuarios de la memoria.

En verano, recuerdo, paseábamos las tardes, la calle entera arriba y abajo, sin fin hasta terminar el día. ¡Éramos jóvenes! Era toda nuestra diversión, toda nuestra alegría: ¡Los grillos ponían su acorde de sueño y melodía en la tarde. El aire impregnaba de aromas frescos y frutales… el campo sereno. Las estrellas brillantes surgían silenciosas e impensables rayando el cielo…! ¿Sigue siendo así, todavía? Sé que era algo así, pero ya no recuerdo… Han cambiado tantas cosas, tantas costumbres. El campo, el aire, el cielo. Nosotros los de entonces, somos los mismos? Todo es lo mismo y no es lo mismo.

¡Inexorablemente, cuánto tiempo ha pasado! Hoy creo que si algún aroma o colorido especial guardo o perdura en el recuerdo de mi infancia es debido a aquellos lugares por donde anduvimos. ¡Aquellas tardes de sol y de domingo!

Si alguna característica o valor especial tuvo o tenía aquel pueblo, fue por la cercanía de aquellos cerros, al calor y a la falda de donde crecimos. Hoy, cercados y vallados de alambre de espino, para agasajo de los dioses, las alimañas y los pájaros.

No sé por que causas o avatares de la vida a veces, las generaciones dejan de seguir y compartir las viejas tradiciones. Pierden las raíces. Se marchan… ¿Qué les queda? ¿Qué nos queda? That is the question… Olvido, destierro de la memoria. Así se terminan las costumbres, las culturas y los pueblos. Triste y lamentable. Así terminan las crónicas. (Podéis aplaudir. Es costumbre aplaudir al final, como en las viejas películas de los años 60). He terminado.

Saber que has nacido. Que has recorrido por un camino… que ya no existe. ¿Cómo regresar. Hacia dónde? Ya no recuerdo los vestigios, ni los señuelos que puse, por si un día, acaso… ya no recuerdo… Ya no sé regresar. ¿Cómo se puede llegar a borrar, destruir la memoria? Nos hemos perdido. ¿Quiénes somos. A dónde vamos. De dónde venimos?

+ R.I.P. 05 /02 /04 ES TA MOS EN LA ERA DE LA IN FOR MA

TI CA NO OL VI DAR TO DO SE PUE DE RE CU PE RAR

VIR TU AL MEN TE …

(Para incluir en Sinfonía de un Lugar: Apéndice Tercero.)

Eulogio Carretero Bordallo

«Hace treinta y dos años desaparecí en la frontera entre Sudán y Etiopía. En realidad fueron mi redactor jefe, Paco Cercadillo, y mis compañeros del diario ‘Pueblo’ los que me dieron como tal; pues yo sabía perfectamente dónde estaba: con la guerrilla eritrea. Alguien contó que había habido un combate sangriento en Tessenei y que me habían picado el billete. Así que encargaron a Vicente Talón, entonces corresponsal en El Cairo, que fuese a buscar mi fiambre y a escribir la necrológica. No hizo falta, porque aparecí en Jartum, hecho cisco pero con seis rollos fotográficos en la mochila; y el redactor jefe, tras darme la bronca, publicó una de esas fotos en primera: dos guerrilleros posando como cazadores, un pie sobre la cabeza del etíope al que acababan de cargarse. Lo interesante de aquello no es el episodio, sino cómo transcurrió mi búsqueda. La naturalidad profesional con que mis compañeros encararon el asunto.

«Hace treinta y dos años desaparecí en la frontera entre Sudán y Etiopía. En realidad fueron mi redactor jefe, Paco Cercadillo, y mis compañeros del diario ‘Pueblo’ los que me dieron como tal; pues yo sabía perfectamente dónde estaba: con la guerrilla eritrea. Alguien contó que había habido un combate sangriento en Tessenei y que me habían picado el billete. Así que encargaron a Vicente Talón, entonces corresponsal en El Cairo, que fuese a buscar mi fiambre y a escribir la necrológica. No hizo falta, porque aparecí en Jartum, hecho cisco pero con seis rollos fotográficos en la mochila; y el redactor jefe, tras darme la bronca, publicó una de esas fotos en primera: dos guerrilleros posando como cazadores, un pie sobre la cabeza del etíope al que acababan de cargarse. Lo interesante de aquello no es el episodio, sino cómo transcurrió mi búsqueda. La naturalidad profesional con que mis compañeros encararon el asunto. “Por hipocresía llaman al negro moreno; trato a la usura; a la putería casa; al barbero sastre de barbas y al mozo de mulas gentilhombre del camino” (D. Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas).

“Por hipocresía llaman al negro moreno; trato a la usura; a la putería casa; al barbero sastre de barbas y al mozo de mulas gentilhombre del camino” (D. Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas). D. Pedro Muñoz Seca, celebre autor de La venganza de D. Mendo, vivía en Madrid, en una finca de la C/ Velázquez, y con pocos días de diferencia fallecieron los porteros de dica finca, una venerable pareja de ancianos, querida y respetada por todos, fueron enterrados juntos, y uno de sus hijos, le pidió a Muñoz Seca que le escribiera un epitafio para sus padres y éste, cumplió el encargo y le escribió el siguiente verso:

D. Pedro Muñoz Seca, celebre autor de La venganza de D. Mendo, vivía en Madrid, en una finca de la C/ Velázquez, y con pocos días de diferencia fallecieron los porteros de dica finca, una venerable pareja de ancianos, querida y respetada por todos, fueron enterrados juntos, y uno de sus hijos, le pidió a Muñoz Seca que le escribiera un epitafio para sus padres y éste, cumplió el encargo y le escribió el siguiente verso: