Economía de las Personas: Liderazgo. Participación de una sociedad civil organizada

El papel de las entidades sin fines de lucro (ESFL)

Debemos salir del aletargamiento en el que está la sociedad y estar dispuesta a participar activamente. Sólo nos organizamos para ver el fútbol o alienarnos con programas “gran hermano”. Debe existir un liderazgo social capaz de compensar el liderazgo político.

En este punto me gustaría hacer referencia a una de esas estructuras sociales, no la única ni mucho menos, como es la del tercer sector, especialmente el de acción social (si bien serán unas breves pinceladas puesto que para abordarlo más profundamente se necesitarían más folios que los escritos en este trabajo).

Son unas organizaciones de la sociedad civil que sin pertenecer al sector público persiguen unos objetivos que pretenden incidir en este estado del bienestar. La aparición de las Instituciones sin fines de lucro se debe tanto

a fallos del mercado como al fallo del Estado en su función de asegurar una provisión de recursos eficiente. Las Entidades sin fines lucrativos (ESFL) deben desarrollar un papel de cobertura allí donde las necesidades no

están cubiertas bien sea por el Estado o por el sector Privado, actuando de forma complementaria e independiente de los mismos, especializándose; pero también deben desenvolverse en otros ámbitos de actuación llevando

sus características y manera particular de “saber hacer”.

Estas instituciones tienen funciones propias:

a. Contribuyen a una sociedad más pujante capaz de defender sus derechos.

b. Son fuentes de innovación y dinamización social.

c. Son capaces de prestar servicios que no quedan cubiertos por ninguno de los otros dos sectores, enfrentándose con fallos del mercado y tratando de corregir sus deficiencias.

d. Son un puente de comunicación entre el tejido social y las estructuras sociales.

Así podemos definir el Tercer Sector como aquel formado por una serie de Instituciones, altruistas, solidarias y voluntarias, que surgidas de la propia sociedad, pretenden conseguir mediante su actuación sobre el medio social, unos Objetivos múltiples difíciles de medir, dirigidos a la obtención de mejorías en la calidad de vida y reconocimiento de derechos.

¿Y para cubrir esas externalidades y hacerlas más compatibles con las personas, sobre todo de cara al mantenimiento de una relativa paz social, no estarían las entidades no lucrativas contribuyendo a la defensa del sistema?

¿Las políticas sociales persiguen que las personas en capas “excluidas” salgan de las mismas o buscan mantener el equilibrio del sistema y por ende la paz social?

Una crítica al funcionamiento de estas entidades, que como movimiento social organizado, debe aspirar a algo más que a prestar un servicio o a servir de cura paliativa a las personas excluidas socialmente. En mi opinión se han olvidado de parte funciones descritas anteriormente, centrándose en la c), función que ha sido fomentada desde los servicios públicos y desde la responsabilidad corporativa, contribuyendo a que sean meras entidades instrumentales de prestación y cobertura (eso sí con una manera de hacer propia).

Tampoco las entidades de tipo expresivo61, y con función reivindicativa cumplen porque su aportación se centra en la reivindicativa coercitiva con el empleo de la fuerza en mayor o menor grado (eso sí hay que reconocer que de forma imaginativa). No hay aprendizaje colectivo ni alternativa distinta a la propuesta por estas ESFL dejando de ser un puente entre las propias personas que conforman la sociedad (ya que hay quienes opinan de otra forma y pueden tener alternativas distintas), el tejido y las estructuras sociales.

El papel de las ESFL es fundamental. Y así deben seguir prestando y cubriendo las necesidades de las personas vulnerables y también el reivindicativo. Pero sin olvidar que sí es importante dar de comer es aún más importante enseñarle a pescar. Que el objetivo debe ser emancipador lo que supondría que una ESFL exitosa es aquella que

desaparece en el plano de prestadora de ese servicio concreto ya que la necesidad como tal desaparece o ha sido cubierta, pasando a un plano superior intercalado entre el tejido social y la estructura social; llegando a ser, por qué no, la voz de la sociedad civil organizada (incluyendo el papel de auditoría, entendida como vigilancia, como señala Amartya Sen).

Referencias:

Juan Jesús Donoso Azañón. Extraído del artículo “Entidades Sin Fines Lucrativos”. Diario Lanza. 18

de diciembre de 2008.

López de Aguileta Díaz: “Estado Sociedad Civil y Procesos de Participación”, en Voluntariado en la

Animación Sociocultural. Editorial Popular, 1990.

Y si te apetece leer el primer artículo sobre esta reflexión del liderazgo de la economía de las personas, el papel de la política y el estado pulsa aquí

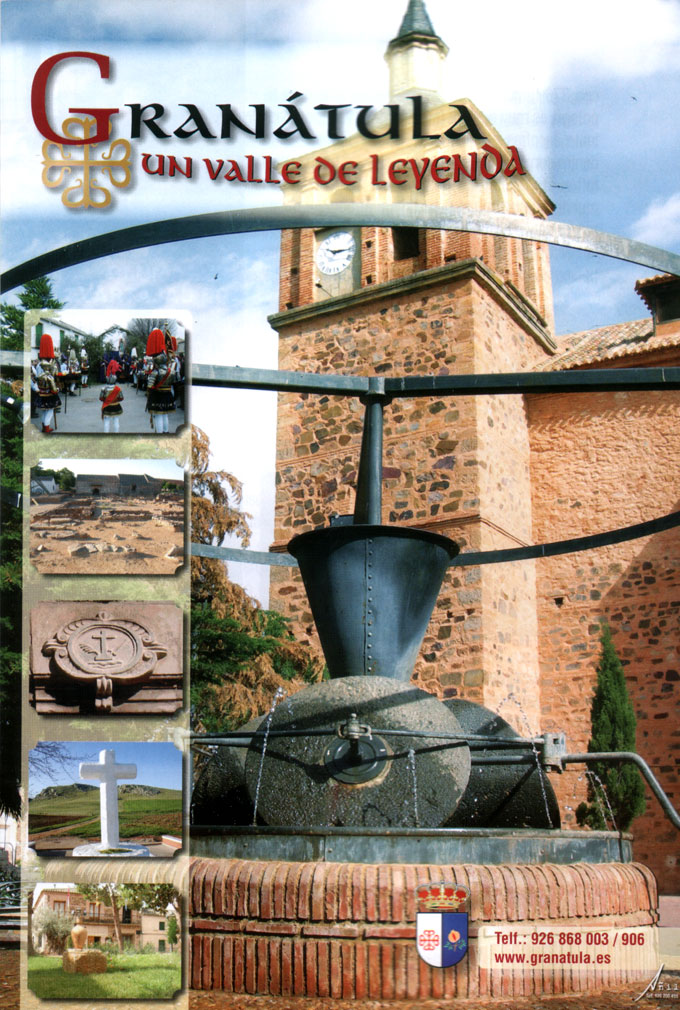

Molino de agua Calatrava

Fuera de los yacimientos arqueológicos, y ya en una época más reciente, nos encontramos con un nuevo tipo de molino que no precisa la utilización de la fuerza animal. Nos encontramos ante el

Molino de AGUA. Las primeras referencias de la sustitución de la fuerza humana o animal por la fuerza hidráulica, como fuente de energía para el funcionamiento del molino, la encontramos escrita por Antipates de Salónica, que en el año 84 a. C. ya nos habla de un molino de agua de rueda horizontal. Vitrubio, en el año 25 a. C. en su libro X, descubre la existencia de la rueda vertical movida por agua y aplicada a la molturación del grano (aceña). Posteriormente los árabes lo perfeccionan e introducen un nuevo elemento el Arubah, parte importante en el molino de cubo (en este caso la rueda que mueve el eje es horizontal).

A Granátula, sin dudar por la influencia de los «ingenieros del agua» – los árabes – llegan estos molinos. Era muy fácil de deducir que sí teníamos río ¿por qué no se iban a aprovechar sus aguas?. Y así fue. En la Vega del Jabalón quedaron sepultados para siempre tres sofisticados molinos, que por orden de la corriente fluvial recibieron los nombres de Molino Moro, Molino de Calatrava (fotografía de la derecha) y Molino de Columba.

El molino de agua es un molino rudimentario que se venía utilizando desde las primeras épocas del cultivo, consistía en dos grandes piedras planas y circulares con orificio central por donde pasaba un eje, su funcionamiento es tan interesante como primitivo. El agua se elevaba por una construcción de piedra o mampostería y aprovechando el desnivel del terreno abastece a una alberca alrededor de tres metros de profundidad que empujada por el agua del canal ejercía una gran presión.

Una vez lleno este depósito se abría el saetín o saetilla desde la sala de la molienda y con la presión y potencia del chorro, se movían y giraban violentamente las palas o cucharas del rodezno, y la piedra volandera, unida a él por la maza, en su rozamiento con la fina, molturaba el grano que caía por la tolva, convirtiéndolo en harina.

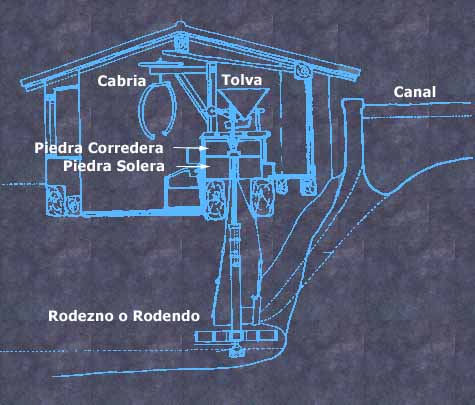

El esquema de un molino de agua es el siguiente:

Canal, también llamado Caz que era la presa que tomaba las aguas canalizadas del río y las vertía en el cubo o alberca como puede verse en la imagen. El cubo o la alberca estaba construido en piedra o en mampostería. En él se almacenaba el agua y mediante una compuerta se controlaba su salida hacia el rodezno. El conducto que conducía el agua hasta éste se denomina Saetín, y termina en una válvula (botana) que era accionada desde dentro del molino y que regulaba el caudal.

Rodezno o Rodendo: Aspas horizontales a la corriente y al molino.

Está emplazado físicamente debajo del molino en el cárcavo (cueva excavada en la parte inferior). Cuando el agua pasa desde el canal empuja las cucharas o palas del interior del rodezno moviendo el eje que transmite el giro a la piedra corredera. El rodezno se apoya en una viga inferior, el sopuente. La altura del sopuente era regulable mediante el levador, que se accionaba desde dentro del molino, permitiendo su engrane o no con la piedra molturadora.

A través de un eje o acial transmitían un movimiento de giro a la muela superior. El acial se ajustaba en su parte superior al orificio central de una pletina de hierro que, a su vez, estaba incrustada en la muela superior; el movimiento de rotación del eje se transmitía a la muela a través de dicha pletina (maza o espada).

La muela inferior estaba anclada en una estructura fija, por encima del rodezno. A dicha base se sujetaba un sistema para regular la altura de la muela superior respecto de la inferior, con el fin de obtener la harina mas o menos fina.

La muela inferior estaba anclada en una estructura fija, por encima del rodezno. A dicha base se sujetaba un sistema para regular la altura de la muela superior respecto de la inferior, con el fin de obtener la harina mas o menos fina.

El grano, depositado en la tolva se vertía a un canal que gracias a la vibración hacía caer de forma continua y pausada el grano al círculo central de la muela superior. La separación entre las dos muelas era mayor en la parte central, por donde iba entrando el grano, e iba disminuyendo hacia el exterior, por donde salía la harina. Entorno a las muelas existía un delantal de madera (el harnero) que impedía que la harina se derramase. Esta se vertía por un canal hacia una pileta donde se recogía para su posterior envasado en sacos y transporte. Toda la estructura de madera, desde la tolva de entrada del grano hasta el canal de salida de la harina, se sometía a un movimiento vibratorio, que ayudaba a la entrada del grano y a verter la harina al harnero.

Las estrías de la muela superior se desgastaban por el uso y se tenían que cincelar periódicamente. Para mover y voltear la muela se contaba con el dispositivo llamado cabria. Sobre la estructura en la que descansaban las muelas se levantaba una percha en ángulo, reforzado con un cartabón. Al final del brazo de la percha se colgaba unas pinzas de hierro que se cogían a los orificios esculpidos en los laterales de la muela. Con el peso, las pinzas se cerraban sobre la muela. La muela era izada y volteada para proceder a su reparación.

Por último y antes de proceder a su envasado la harina era preparada eliminando posibles impurezas y granos no machacados adecuadamente. Esta operación denominada criba se efectuaba en el cedazo que consta de un rodillo con palas giratorio (semejante al que actualmente llevan las modernas segadoras), cerniendo la harina molturada.

Y cómo no podía ser de otra forma el agua era devuelta a la naturaleza pudiendo ser reutilizada otra vez en otro molino corriente abajo. En la siguiente fotografía podemos ver la boca de salida del agua del molino Calatrava.

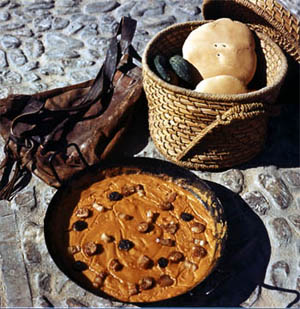

Berenjenas de Almagro

Ingredientes:

– 3 Kgs. de berenjenas

– Aceite de oliva virgen (una taza de café)

– 1/2 litro de vinagre

– 25 gramos de cominos

– Palitos de hinojo

– 1 kg de tomates maduros

– Hojas de parra

– 1 kg de pimiento rojo para asar

Preparación:

Se lavan las berenjenas, se quitan las espinas, se les hace un corte longitudinal sin que llegue al palote y se ponen a cocer en una cacerola cubiertas totalmente de agua y tapada con unas hojas de parra (si no tenemos hojas de parra con rodajas de tomate). Se cubre todo con un paño. Para saber cuando están cocidas, se toca el rabo de la berenjena y si la carne se desprende con facilidad de éste, están cocidas. Una vez cocidas se retira el agua y, muy importante, se ponen debajo del grifo con agua fria.

Se asan los pimientos rojos, se pelan y se hacen tiras. Se prepara un asadillo. En un mortero se mezclan los cominos, ajos. Se mezcla con el aceite, el vinagre y el laurel y se pone todo en un recipiente que vaya a contener las berenjenas (preferiblemente en una olla de barro).

Se toman una a una las berenjenas, se aprietan un poco escurriendo el agua, y en la raja que habíamos hecho se introduce un trozo del pimiento asado y se sujeta atravesándola transversalmente con un palito de hinojo. Se colocan en el recipiente con la salsa que habíamos preparado anteriormente.

Se dejan reposar en el recipiente al menos 48 horas antes de tomarlas. Pasado más tiempo están mucho mejor.

Cerro Gordo, museo volcánico en Granátula

Sí, en Granátula está el único museo visitable al aire libre del corazón de un volcán. Nuestro pueblo está rodeado de volcanes y contamos con una fumarola activa.

Ven al museo Cerro Gordo

Cerro Gordo, el museo volcánico al aire libre de Granátula

El programa Variotinto de Castilla La Mancha Tv, hace un reportaje sobre el museo volcánico al aire libre en nuestro pueblo. Juan Manuel, historiador, excelente guía y mejor amigo, nos cuenta mas sobre los volcanes de nuestro pueblo

Sobre la antigua ermita del Santo Cristo de la Resurreccion

Las personas más ancianas han conocido la ermita del Santo Cristo en la actual calle del Duque de la Victoria, algo más adelante de la intersección con el camino de la Fuente. Esta ermita fue destruida durante la guerra civil, al igual que las imágenes del Santo Cristo y de Nuestra Señora de la Concepción. Históricamente se conocía por el nombre del Calvario, en cuanto allí existían tres cruces de piedra al modo del Calvario y se representaba la crucifixión de Cristo.

Los primeros datos que se conservan acerca de este Calvario son de 1593, ya que hablando de la cofradía de la Santa Veracruz, los Visitadores de la Orden mandan a esta cofradía: «Otrosí os mandamos que tengáis mucho cuidado en el sostenimiento y reparos del Calvario del dicho lugar que se hizo a costa de la dicha cofradía para que siempre esté bien tratado y decente». Probablemente por estos años sólo existirían las tres cruces antes mencionadas, sin ermita ni imagen alguna. Consta que a finales del siglo XVI, y luego el siglo XVII, iba allí la procesión penitencial de la cofradía de la Santa Cruz, el Jueves Santo por la tarde; el Viernes Santo por la tarde iba en procesión la cofradía de la Soledad, recorriendo las estaciones del ViaCrucis, y en este Calvario rezaban – escenificaban varias estaciones, entre ellas la Crucifixión, marchando la procesión hacia otras cruces que estaban más adelante hasta finalizar el recorrido.

Hervás, en 1882, habla de la ermita del «Calvario, dedicada a la Resurrección del Hijo de Dios, y abierta al culto por el Ilmo. Obispo de Arcadia el 17 de noviembre de 1661». Muy probablemente fue construida a costa de la cofradía de la Vera Cruz en 1661, en una época en la que se construyeron otras ermitas como la de San Blas o S. Sebastián, y de esta fecha sería la imagen del Santo Cristo. De este siglo XVII apenas hay datos de esta ermita; tan sólo hay someras menciones en los testamentos (como el de la mujer de Francisco Cañizares, que deja en 1664 «otra misa al santo Cristo de la Resurrección») o bien en las visitas que se hacían a los pueblos, que mencionan «ermita de la resurrección», la cual se dice que «es pequeña, y está extramuros» o bien «ermita de la Vera Cruz, extramuros».

Desde mediados del siglo XVII hasta 1936 apenas hay más datos de la ermita. Su superficie era de 115 m2; presidía la ermita la imagen del Santo Cristo, sin otra imagen hasta comienzos del S.XX, en que se lleva allí la imagen de la Concepción (a la que tanto rezaba Marino «el barbero»). Muchas personas dejan misas en el siglo XVII y XVIII a esta imagen, y alguno, 10 celemines de tierra en la Veredilla porque le dijeran misas en su altar.

Parece que no existía cofradía del Santo Cristo hasta mediados del S.XIX, ya que la fiesta del 14 de septiembre era del Stmo. Cristo de las Ánimas, advocación y cofradía que nada tenían que ver con el Cristo de la Resurrección. Hasta bien entrado el S.XIX, en que se crea la cofradía del Santo Cristo de la Resurrección, el reparo y limpieza de la ermita eran a cargo del administrador de la Fábrica de esta ermita, para pasar posteriormente a cargo del capitán de la cofradía.

En el S.XIX se van arruinando el resto de ermitas, pero esta ermita no se arruina o vende. El porqué hay que buscarlo en dos factores: por un lado es una ermita pequeña, que se puede sostener y reparar sin apenas gastos; pero sobre todo, se mantiene porque hacia 1830 se construye el cementerio a su lado (Cementerio Viejo).

La ermita sirve entonces como sala de autopsias, o bien donde se dejan los cadáveres de los «desgraciados» o en caso de ser forasteros. Así se dice de un faccioso muerto por disparos de bala «…cargasen el cadáver en una mula que se había llevado al efecto, y practicado así se condujo a esta población, depositándolo en la Ermita del Santo Cristo de la Resurrección, interim transcurrían las horas legales para el sepelio…»

Hasta 1936 se celebraban en esta ermita las vísperas, misa y procesión del Santo Cristo en el 14 de septiembre, al igual que la salida de la procesión del Domingo de Resurrección o la entrada en el día de San Marcos. Delante de la ermita también se escenificaba el Prendimiento, para lo cual se montaba el huerto de los olivos, que es lo único que queda de todas las representaciones religiosas de Semana Santa que se hacían en este paraje al menos desde el S.XVI.

Nota al dibujo: así reflejó el escribano en 1752 la ermita del Calvario o del Santo Cristo de la Resurrección. En el dibujo aparecen las tres cruces del Calvario, al igual que varios olivos. ¿Estaban plantados allí los olivos o el escribano refleja un huerto que se montaba en Semana Santa? De todas maneras, algo le debió impactar de esta ermita para reflejarla tan fielmente, cosa que no hace con el resto del pueblo.

Economía de las personas: Liderazgo. ¿Es posible concebir una forma diferente de convivencia?

Nos guste o no, y con independencia de lo críticos que podamos ser en un momento determinado, el liderazgo en las sociedades actuales está siendo dirigido desde el mundo de la política.

¿Es posible concebir una forma diferente de convivencia?

Bajo esta premisa voy a realizar dos reflexiones, que dejaré en dos post en mi página.

Primera reflexión sobre el “sistema político” y “el estado”.

Creamos instituciones y políticas basadas en suposiciones sobre nosotros, sin ver el sistema en su conjunto y sin estrategia para el futuro. Y así configuramos un primer mundo y un tercero, y aceptamos el hecho que siempre habrá pobres entre nosotros. Por eso los tenemos. Si hubiéramos creído que la pobreza es inaceptable para nosotros, y que no debe pertenecer a un mundo civilizado, habríamos creado instituciones y políticas apropiadas para crear un mundo sin pobreza. Queríamos ir a la Luna ‐ y fuimos a ella. Queríamos comunicarnos unos con otros muy rápidamente ‐ por lo que hicimos los cambios necesarios en la tecnología de las comunicaciones. Logramos lo que queremos lograr.

Si no estamos logrando algo, mi primera sospecha recae sobre la intensidad de nuestro deseo de lograrlo. Grameen me ha enseñado dos cosas: primero, nuestra base de conocimientos sobre las personas y cómo actúan todavía es inadecuada; segundo, cada persona es uy importante. Cada persona tiene gran potencial. Ella sola puede influir en las vidas de otros en comunidades, y naciones ‐ dentro y más allá de su propio tiempo. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior mucho más de lo que hemos tenido oportunidad de explorar hasta ahora. A menos que creemos un ambiente favorable para descubrir los límites de nuestro potencial, nunca sabremos lo que tenemos dentro.

Y lo cierto es que no se puede tratar de restaurar un sistema caducado. La mayoría de los planes de rescate puestos en marcha tratan de recuperar la confianza en el sistema financiero, aportar liquidez a las entidades bancarias. Pero tiene sentido tiene el empeño desde todos los gobiernos en poner fondos para ayudar al sector inmobiliario o financiero a relanzarse? ¿Se trata de volver a poner en marcha una rueda de consumismo salvaje que nos ha dejado en la actual situación? ¿O más bien de crear un nuevo modelo que nos confraternice con el planeta y con los recursos reales?

En última instancia sólo se puede definir el Estado moderno, sociológicamente, partiendo de su medio específico, propio de él así como de toda federación política: me refiero a la violencia física. “Todo estado se basa en la fuerza”, dijo Troski en Brest‐Litovsk. Así es, en efecto. Si sólo existieran estructuras políticas que no aplicasen la fuerza como medio, entonces habría desaparecido el concepto de “Estado”, dando lugar a lo que solemos llamar “anarquía” en el sentido estricto de la palabra.

Por supuesto, la fuerza no es el único medio del Estado ni su único recursos, no cabe duda, pero sí su medio más específico. En nuestra época, precisamente, el Estado tiene una estrecha relación con la violencia. Las diversas instituciones del pasado –empezando por la familia– consideraban la violencia como un medio absolutamente normal. Hoy, en cambio, deberíamos formularlo así: el Estado es aquella comunidad humana que ejerce (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima dentro de un determinado territorio.

Tal y como afirma Mintzberg ninguna de las estructuras: simple, Burocracia mecánica, Burocracia profesional y Forma divisional vienen bien para las industrias de nuestra época ya que por encima de todo estas organizaciones necesitan innovar siguiendo vías complejas. Lo mismo sucede con la configuración política y del estado. La estructura burocrática es demasiado inflexible y la configuración simple excesivamente centralizada.

Debería evolucionar la política hacia la adhocracia, al menos en la parte de búsqueda de soluciones a los problemas de las personas, donde los expertos preparados enlazados con el sistema (con las organizaciones de la sociedad civil), trabajan juntos a fin de crear cosas nuevas, mediante la adaptación mutua, el empleo de medios de enlace como grupos de trabajo y estructura matricial económica con políticos, expertos y estructura social entrelazados. La estructura vertical actual con jefe de gobierno, etc. quedará diluida, quedando concentrada únicamente en las garantías coercitivas que ejerce el estado, y que lo son básicamente mediante la justicia, y el resto de cosas ordinarias. En estos casos el modelo adhocrático no es el más eficiente ya que no es capaz de hacer bien las cosas ordinarias sino que le corresponderán modelos burocráticos.

Referencias:

Muhammad Yunus. Discurso en Oslo (Noruega) en el acto de entrega del premio Ayuda a la Autoayuda. 26 de septiembre de 1997. Website:

www.networkers.org/userfiles/Muhammad%20Yunus%20A%20Herp.doc

Máx Weber. “Economía y sociedad”. Ed. Fondo de cultura económica de España, S.L., 1993.

Henry Mintzberg. “La necesidad de coherencia en el diseño de la organización”. Ed. Havard Deusto

Business Review, 1982, 3er trimestre.

Os espero en la segunda parte de esta reflexión con el papel de la Participación de una sociedad civil organizada y el papel de las Entidades Sin Fines de Lucro (ESFL) <pulsa aqui>.

Excavaciones en Oreto. Aparecen los restos de la iglesia Calatrava que hizo rivalidad con Toledo

Os dejo el artículo retwiteado del períodico Lanza sobre los hallazgos en Oreto

Continuando con la importancia de uno de los mayores complejos arqueológicos, en Oreto, Granátula, aparecen los restos de la iglesia de la Orden de Calatrava que hizo rivalidad con Toledo (por segunda vez, la primera con los obispos visigodos, Amador, etc) https://t.co/3iotYNX1Zr

— Juan Jesús Donoso Azañón (@juanjeda) March 4, 2021

Caldereta de Cordero

Vuelta a la cocina de este Fraile, Ángel, cuyos orígenes son de nuestro Campo de Calatrava. En este caso ese plato tan tradicional como es la caldereta de cordero.

Ingredientes

1 k. de carne de cordero troceada (cuello, pecho o espalda), también vale cabrito, choto o las mismas paletillas de cordero troceadas.

2 cebollas, 3 dientes de ajo, 4 tomates pequeños o 2 grandes, 1 pimento rojo grande y otro verde.

2 hojas de laurel, un poco de tomillo, una ramita de romero, ½ cucharada de canela en polvo, ½ cucharada de nuez moscada, sal y pimenta negra recién molida (al gusto)

1 cucharada de harina de trigo ( si eres celiaco, sólo tenéis que emplear algún otro espesante o harina sin gluten)

750 ml de vino blanco de calidad (uno blanco de nuestra tierra)

750 ml de caldo de carne o agua

150 ml de aceite de oliva virgen extra (de la Cooperativa Santo Cristo)

6 patatas (1 por persona)

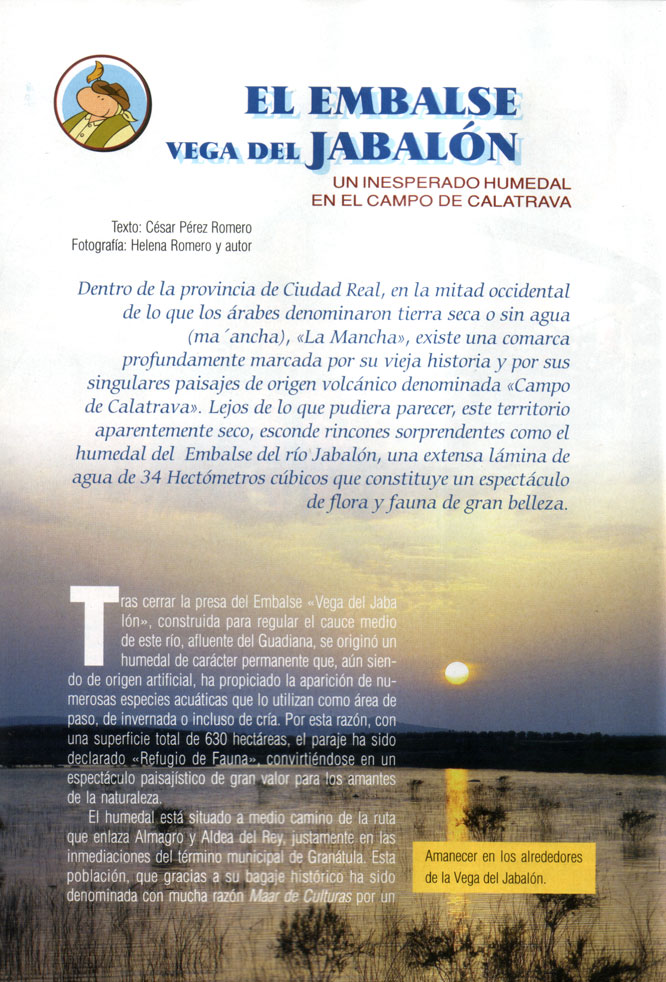

Embalse Vega del Jabalón

Hola.

Os dejo el siguiente artículo publicado en Calatrava Turística sobre el humedal que ha creado el actual embalse del Jabalón.

Molino de viento y Trenillo

Imágenes de lo que queda del molino de viento, de la cantera de dónde se extraían las piedras, y del antiguo trenillo

Gachas manchegas

Ingredientes:

Harina de «pitos», «titos» o «almortas», 3 chorizos, aceite de oliva, ajos, 1 pimiento choricero seco.

Preparación:

En una sartén se fríe el pimiento choricero, y una vez enfriado se machacará en el mortero. A continuación sofreiremos unos dientes de ajo, y los chorizos, partidos en trocitos. Cuando estén fritos añadiremos la harina de pitos, como 4 cucharadas soperas (una por persona) y la freiremos también. Añadiremos agua y el pimiento machacado. No dejaremos de mover hasta que quede una pasta más o menos espesa.En la ebullición se producirá el denominado «follar» de las gachas, en las que saldrán burbujas de aire en la superficie cual volcán.Para darle el toque final en el mortero echaremos unos cominos y una diente de ajo y lo machacaremos hasta conseguir una pasta, que con un poco de agua agregaremos a las gachas. Dejar hervir un momento más y servir en la misma sartén.

Y a comer con trozos de pan de cruz de nuestro pueblo, el que hacen Conso y Antonio, en la panadería Aparicio.

Os dejo este vídeo de CMM.

Baldomero Espartero, el gran olvidado

https://t.co/TNJ5qXefXI

Espartero, olvidado, conocido más por los genitales de su caballo (montaba preferentemente yeguas), más que por ser el principal actor de la historia contemporánea de España y artífice de buena parte de lo que hoy es.— Juan Jesús Donoso Azañón (@juanjeda) February 21, 2021

Lomo de Orza

Os dejo el vídeo de este Franciscano Calatravo. Una receta que recuerde de mi más tierna infancia, cuando estaba en la casa de mis abuelos. Allí había una orza con una tapa de madera, llena de aceite de oliva en la que estaba conservado el lomo de la matanza.

Albúm de los aljibes granatuleños

Fotografías de los aljibes granatuleños tomadas en el año 2010

Gracias por las fotos a Juan Manuel Donoso Gómez

Asadillo Manchego

Ingredientes:

1 kg de pimientos rojos granados para asar, 1/2 de tomates rojos maduros para freír, 1 dientes de ajo, cominos en grano y aceite de oliva.

Preparación:

Se asan los pimientos en el horno, y una vez asados se les quita la piel y se hacen tiras. En una sartén ponemos los tomates rojos sin piel y haremos tomate frito. En una cazuela de barro, a ser posible, mezclaremos los pimientos asados en tiras con el tomate frito.En un mortero machacaremos el ajo con una cucharada de café de cominos, echaremos un chorro de agua y verteremos sobre la mezcla anterior.

Añadiremos un buen chorro de aceite de oliva virgen, siempre a gusto.

La cantidad de ajo y cominos pueden variarse al gusto del consumidor. Siempre puede quitarse el corazón al ajo para que sepa menos.

Para decorar se puede poner un huevo cocido en cuartos.

¡Y listo para mojar un buen pan!.

¡Ah! Y para los modernos, pueden dipear con nachos o picos de tortitas fritos en el asadillo

Documento Operaciones Gratuitas de Financiación. Entidades sin fines lucrativos.

Acaba de ver la luz un nuevo documento de AECA, Asociación Española de Contabilidad y Administración, de la Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos, de la que soy miembro. En este caso se aborda la contabilización de las operaciones gratuitas de financiación, o dicho de otra manera, las subvenciones, donaciones, herencias que reciben estas entidades.

Acaba de ver la luz un nuevo documento de AECA, Asociación Española de Contabilidad y Administración, de la Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos, de la que soy miembro. En este caso se aborda la contabilización de las operaciones gratuitas de financiación, o dicho de otra manera, las subvenciones, donaciones, herencias que reciben estas entidades.

RESUMEN

En el trabajo que presentamos, bajo la denominación genérica de «operaciones gratuitas de financiación» agrupamos «todas aquellas consistentes en la obtención y disposición de medios de financiación, en cualquiera de sus modalidades, para ser aplicados dentro de sus fines por una entidad, siempre que no exista ninguna compensación implícita o explícita, presente o futura, en concepto de contrapartida por la financiación así obtenida». Partiendo de esta definición, las razones que la Comisión de ESFL de AECA ha tenido presentes para la emisión de este DOCUMENTO fundamentalmente han sido dos:

– Tratar de buscar cauces comunes, compaginando la normativa legal con la contable en el tratamiento de esta clase de operaciones.

– Intentar resolver determinadas dudas que puede plantear su tratamiento contable en ciertos casos, derivadas de la aplicación del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

Finalmente queremos indicar que, aunque este DOCUMENTO está directamente orientado a las Entidades Sin Fines Lucrativos (ESFL) —y las referencias a las normativas legal y contable se refieren generalmente a ellas—, los razonamientos y el tratamiento contable que en algunos casos se propone, salvando las lógicas distancias, entendemos que es perfectamente aplicable a las entidades de carácter lucrativo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

PARTE PRIMERA. ASPECTOS CONCEPTUALES Y LEGALES DE LAS OPERACIONES GRATUITAS DE FINANCIACIÓN

1. DIFERENTES CLASES DE OPERACIONES GRATUITAS DE FINANCIACIÓN

1.1. Subvenciones

1.1.1. Concepto

1.1.2. Tipología

1.2. Donaciones

1.2.1. Concepto

1.2.2. Tipología

1.3. Herencias

1.4. Legados

1.5. Operaciones que no consideramos como «gratuitas de financiación»

1.5.1. Operaciones de intermediación

1.5.2. Operaciones de cesión

2. CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES GRATUITAS DE FINANCIACIÓN

2.1. Normas contables aplicables

2.2. Consideraciones sobre la aplicabilidad del marco conceptual contable

2.3. Diferentes fases que pueden apreciarse en su reconocimiento contable

3. RECONOCIMIENTO INICIAL DE LAS OPERACIONES

3.1. Concesión y aceptación de la operación

3.2. Cumplimiento inicial de las condiciones previstas en la concesión

3.3. Transmisión del objeto de la operación

3.4. Situación resultante del reconocimiento inicial

3.5. Traspaso de las operaciones gratuitas de financiación de reintegrables a no reintegrables

3.5.1. Financiación de operaciones para la adquisición de activos

3.5.2. Financiación de operaciones para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo

3.5.3. Financiación de gastos específicos de ejecución plurienal

4. RECONOCIMIENTO DE LAS OPERACIONES EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

4.1. Reconocimiento de acuerdo con el carácter finalista o no de las operaciones

4.1.1. Operaciones finalistas o condicionales

4.1.2. Operaciones no finalistas o no condicionales

4.2. Base sistemática para la imputación al excedente del ejercicio

4.2.1. Tipos I y II: finalistas y no finalistas monetarias

4.2.2. Tipos III y IV: finalistas y no finalistas no monetarias

4.3. Aplicación al excedente de la ESFL «beneficiaria» según la clase de operaciones

4.3.1. Aplicación de activos monetarios recibidos

4.3.2. Aplicación de activos no monetarios recibidos

4.3.3. Aplicación de servicios sin contraprestación recibidos

4.3.4. Aplicación al registro contable de la incidencia del voluntariado

PARTE SEGUNDA. REPRESENTACIÓN CONTABLE DE LAS OPERACIONES GRATUITAS DE FINANCIACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

2. TRATAMIENTO CONTABLE. CRITERIOS GENERALES

2.1. Reconocimiento inicial

2.2. Cumplimiento con la finalidad e impacto en el excedente del ejercicio

3. APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO CONTABLE. CASOS

Caso 1.a. Subvención destinada al acondicionamiento de infraestructuras

Caso 1.b. Subvención destinada a financiar un bien no amortizable

Caso 1.c. Subvención con reintegro anticipado para financiar proyectos plurienales

Caso 1.d. Subvención de intereses asociados a préstamos

Caso 1.e. Subvención percibida para financiar el fomento del empleo

Caso 2.a. Donaciones monetarias y de activos no corrientes

Caso 2.b. Donaciones de prestación de servicios y donaciones condicionadas

Caso 3.a. Legados de bienes inmuebles, como cosa propia y ajena y legados monetarios

Caso 3.b. Legados de bienes inmuebles identificados como patrimonio histórico, como cosa propia y ajena y legados monetarios

ANEXO. CÁLCULOS FINANCIEROS RELATIVOS AL EJERCICIO PLANTEADO EN EL CASO 1. D

Glosario de términos empleados en el documento

Acrónimos empleados en el documento

El documento está disponible en la página web de AECA, aquí.

Pisto Manchego

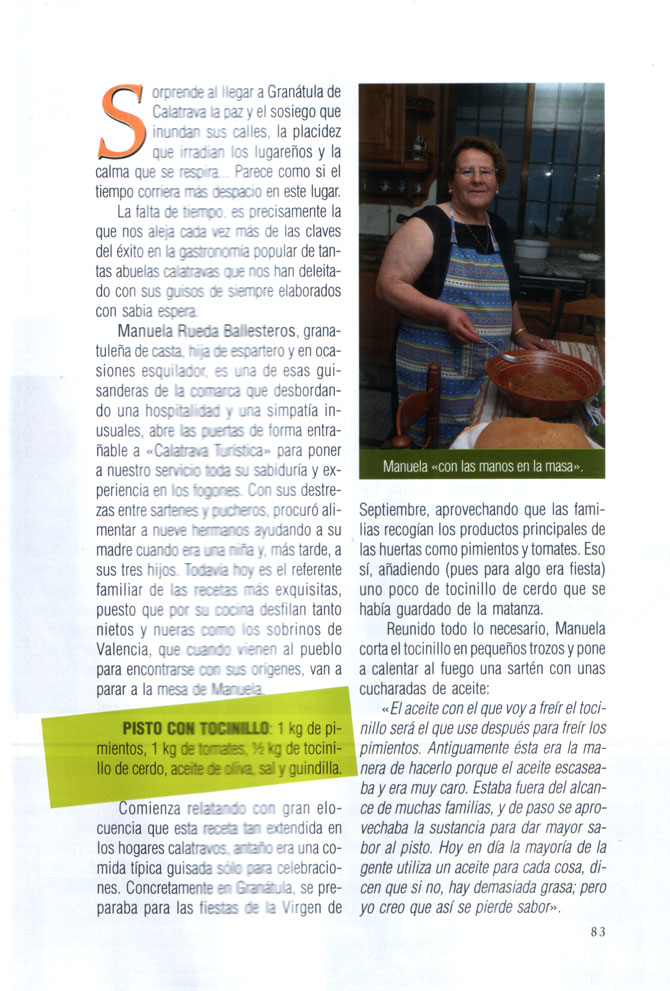

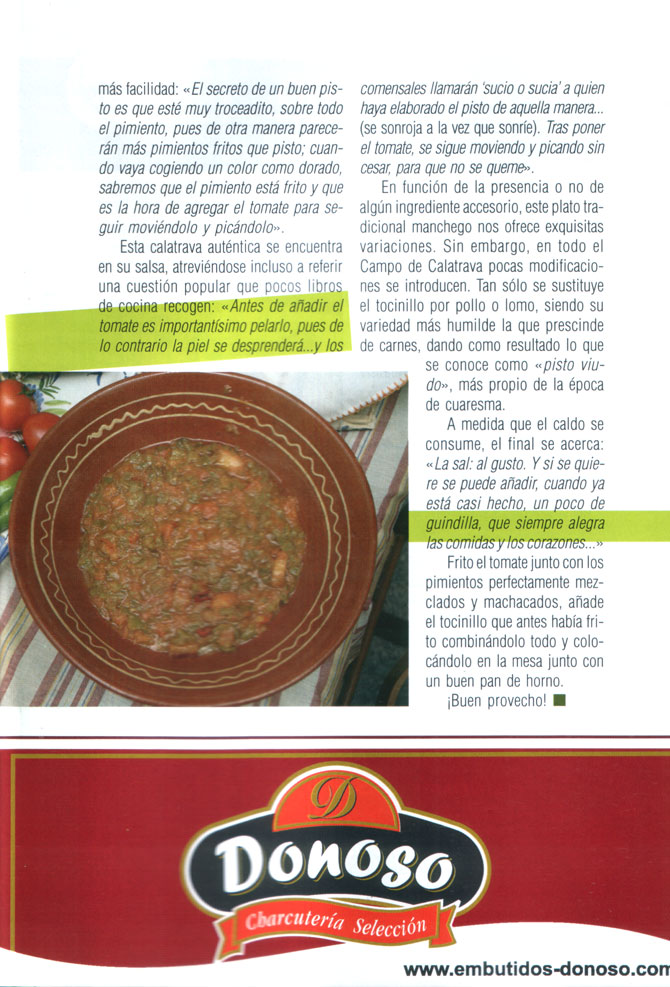

En esta ocasión os dejo el artículo que fue publicado en la revista Calatrava Turística, donde Manuela Ruedas cuenta como hacer esta receta típica de La Mancha y de nuestro pueblo, el Pisto.